GA4の拡張計測機能とは?自動収集イベントとの違いを整理する

GA4を触り始めると、だいたい最初にこう思います。

- PV(ページビュー)は見れている

- でも「どこまで読まれた?」「どこをクリックされた?」が分からない

- それを取るにはGTMで難しい設定が必要そうで不安

結論から言うと、その悩みの多くは GA4の「拡張計測(Enhanced measurement)」 で解決できます。

拡張計測は、難しい設定をしなくても、スクロール/クリック/検索/動画/DL といった行動を「イベント」として自動で取れる機能です。

この記事では、拡張計測の正体と、自動収集イベントとの違いを整理し、あなたのサイトで「何をONにすべきか」を迷わず判断できる状態を目指します。

1この記事でわかること

この記事で持ち帰ってほしい結論は3つです。

- 拡張計測は「追加で取れる行動ログ」をスイッチで増やす機能

- 自動収集イベントは“土台”、拡張計測は“観察ポイントの追加”

- まずはONで可視化 → 次に“意味のある指標”に整える(設計が大事)

「拡張計測をONにしたら何が増えるの?」「自動収集と何が違うの?」を、今日ここでスッキリさせましょう。

2 そもそもGA4は「イベントで世界を見ている」

GA4の一番大事な考え方はこれです。

GA4では、ユーザーの行動はすべて「イベント」として記録される

ページを見た(PV)も、スクロールしたも、クリックしたも、動画を見たも、全部イベントです。

だからGA4を理解するコツは、「指標を覚える」より先に、どんなイベントが、どんなルールで記録されているかを掴むことです。

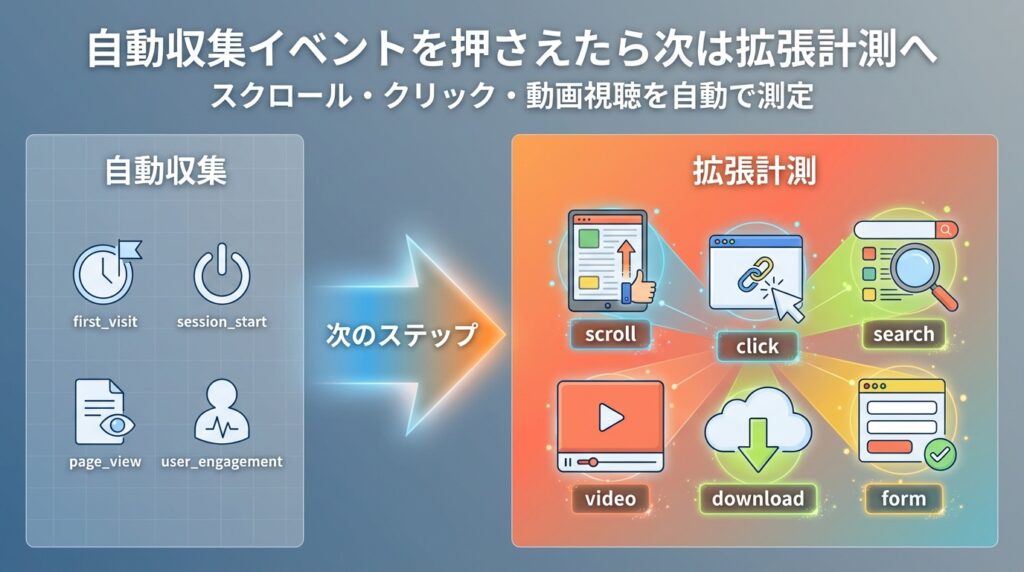

2-1 イベントには4種類ある(全体地図)

GA4のイベントは、ざっくり4種類に分かれます。

- 自動収集イベント:最初から必ず取れる基本ログ

- 拡張計測イベント:スイッチONで追加で取れる行動ログ(今回の主役)

- 推奨イベント:Googleが「こういう命名で取ると良い」と勧めるイベント

- カスタムイベント:あなたのビジネスに合わせて自由に作るイベント

今回扱うのは、2つ目の 拡張計測イベント です。

3 拡張計測機能とは何か(データストリームのトグル)

拡張計測は一言で言うと、

GA4が“よくある行動”を、設定少なくイベント化してくれる機能

です。

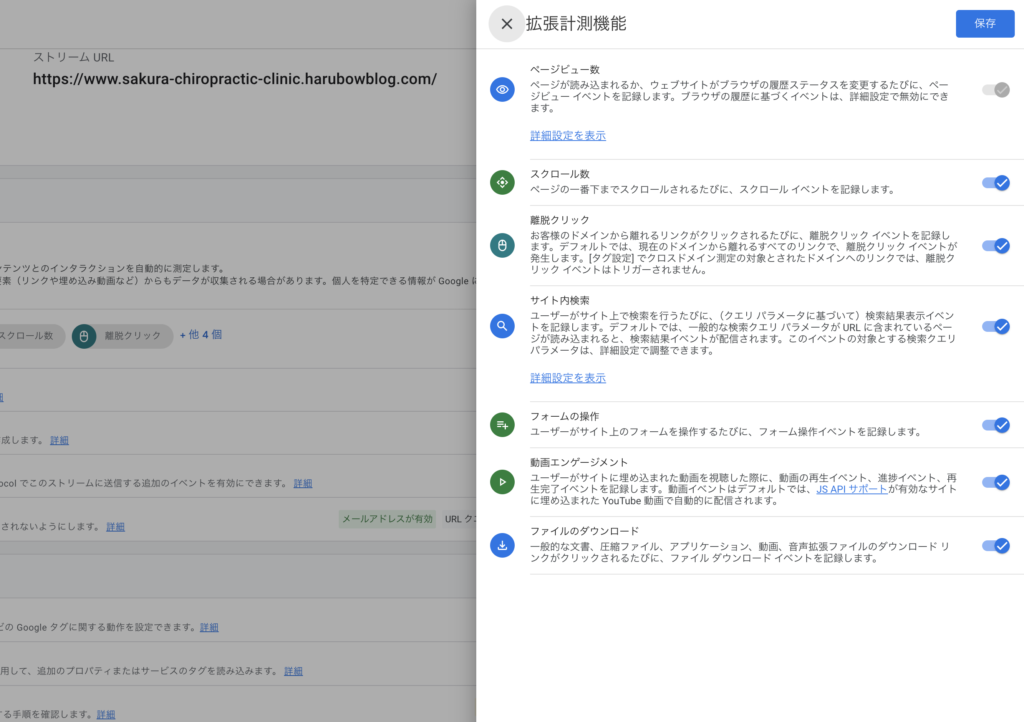

3-1 どこで設定する?(最短導線)

設定場所はここです。

- 管理(Admin)

→ データ ストリーム

→ Web(対象のストリーム)

→ 拡張計測機能(トグル)

ここでON/OFFできるのが、いわゆる「拡張計測」です。

3-2 トグルON=イベントが自動で発火する

拡張計測をONにすると、あなたがサイトを操作したときに、GA4が自動でイベントを送るようになります。

- ある程度スクロールしたら「スクロールイベント」

- 外部リンクをクリックしたら「クリックイベント」

- ファイルをダウンロードしたら「DLイベント」

- 検索したら「検索イベント」

- 動画を見たら「動画イベント」

つまり、イベントが増える=見える世界が増える ということです。

3-3 拡張計測が面倒を見てくれる範囲(できること/できないこと)

拡張計測は便利ですが、万能ではありません。

できること

- ありがちな行動(スクロール、外部クリック、検索、DL、動画)を自動記録する

できないこと

- ビジネスの成果を定義する(例:申込完了、予約完了、購入完了など)

成果を追いたい場合は、推奨イベントやカスタムイベント(多くはGTM)も必要になります。

ただし、最初から全部やろうとすると挫折しやすいので、まずは拡張計測で「見える状態」を作るのが正攻法です。

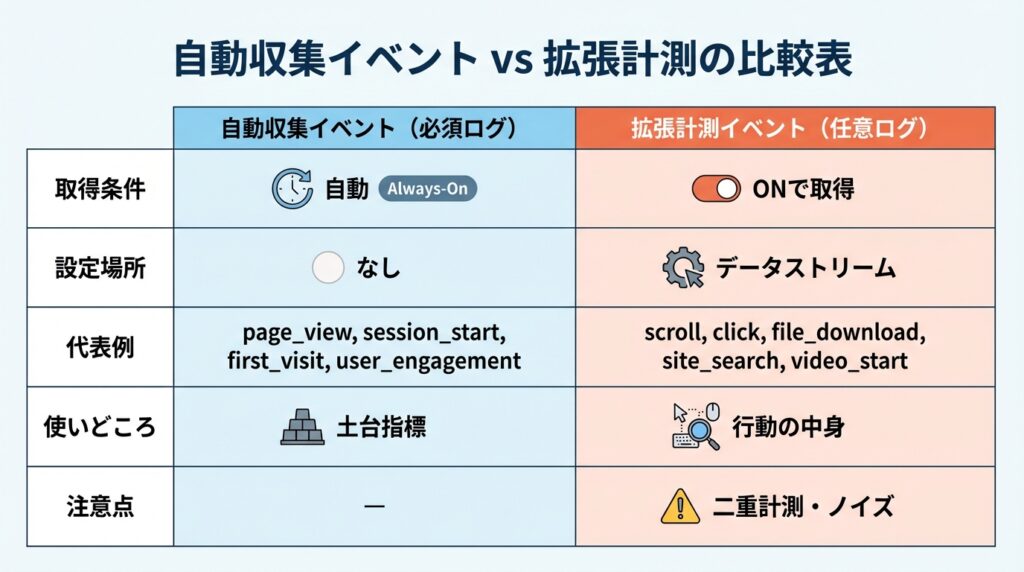

4 自動収集イベントとの違い(必ず取れる vs 自分でON/OFF)

ここが一番大事です。

言い換えると、“土台”と“追加観察”の違いです。

4-1 自動収集イベントは“最低限の心拍数”(基本ログ)

自動収集イベントは、基本的に 必ず取れます。

代表例は、あなたがこれまで学んできた4兄弟です。

- first_visit:初回訪問(新規ユーザー)

- session_start:セッション開始(訪問の単位)

- page_view:ページ表示(PVの正体)

- user_engagement:エンゲージメント(滞在・アクティブの手がかり)

これは、GA4の「最低限の呼吸」みたいなものです。

これがないと分析が始まりません。

4-2 拡張計測は“診察項目を増やす”(任意ログ)

拡張計測は、あなたが ONにすると取れる イベントです。

- スクロールしたか

- 外部リンクを押したか

- 検索したか

- 動画をどこまで見たか

- ファイルをDLしたか

つまり、**自動収集だけだと分からない「行動の中身」**が見えてきます。

4-3 現場で多い誤解:「PVが取れてるからクリックも取れてる」

これは誤解です。

- PV(page_view)は、ページが表示されたログ

- クリックは、別の行動ログ

PVが見えていても、クリックやスクロールは見えません。

だから拡張計測が必要になります。

4-4 判断軸:まず“取れる状態”→次に“意味ある指標”へ

最初はこう考えると迷いません。

- まずは拡張計測をONにして、行動が取れる状態を作る

- 次に、重要なイベントだけをKPI候補として“意味づけ”する

「全部ON=全部見る」ではなく、

「全部取る=あとで必要なものを選べる」くらいの感覚がちょうどいいです。

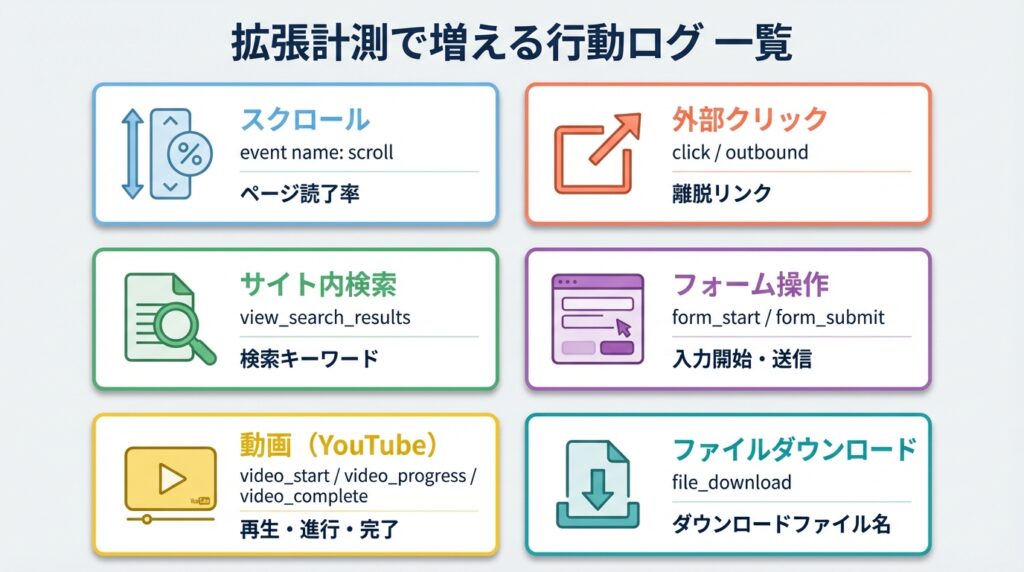

5 拡張計測でできるようになること(全体像)

拡張計測で代表的に取れる行動は、次の6つです。

- スクロール

- 外部クリック(離脱クリック)

- サイト内検索

- フォーム関連の自動計測(環境により見え方が異なる)

- 動画エンゲージメント(YouTube)

- ファイルのダウンロード

ここでは「何が分かるか」を1行で整理しておきます。

スクロール:読了の近似ができる

「最後まで読まれている記事か?」を判断する手がかりになります。

PVだけだと、流し見なのか熟読なのか分かりません。

外部クリック:送客の把握ができる

外部サービス(予約、購入、別サイト)への遷移が多いサイトでは特に重要です。

サイト内検索:ユーザーの“探し物”が分かる

検索語はそのまま「足りないコンテンツ」や「ニーズ」です。

ブログのネタにも直結します。

動画:コンテンツ価値の把握ができる

「動画が見られているか」「何%まで再生されたか」が分かると、LP改善に効きます。

DL:資料価値の把握ができる

PDFや資料を配っている場合、DLは“成果に近い行動”になりやすいです。

どこで見られる?(迷わない導線)

まずはここで確認すればOKです。

- レポート → エンゲージメント → イベント

慣れてきたら「探索(Explorations)」で深掘りします(シリーズ後半で扱うと理解が進みます)。

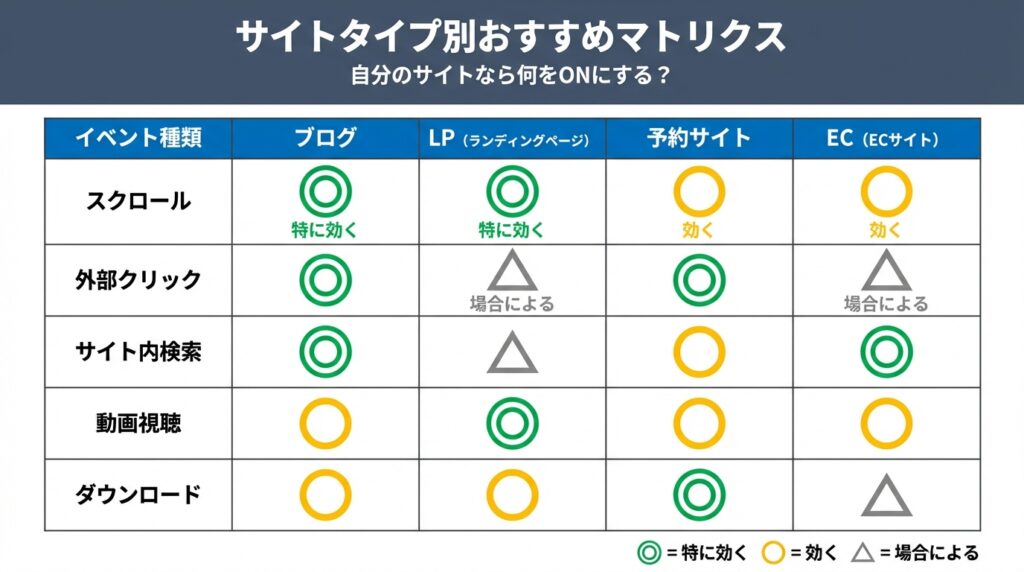

6 どんなサイトで特に効果が大きいか(ブログ/LP/予約サイトなど)

拡張計測が特に効くサイトタイプを整理します。

6-1 ブログ・メディア:読まれ方とニーズが見える

- スクロールで「読了に近い行動」が見える

- 外部リンクで「送客できている記事」が分かる

- サイト内検索で「探されているテーマ」が分かる

ブログはPVだけだと改善が止まりやすいので、拡張計測の恩恵が大きいです。

6-2 LP:1ページ勝負の改善に刺さる

LPはページ数が少ないので、

- どこまでスクロールされたか

- CTAが押されたか(外部遷移やクリック)

- 動画が見られているか

が、そのまま改善仮説になります。

6-3 予約サイト・店舗サイト:離脱の手がかりが増える

例えば整体院や美容室だと、

- 外部予約サービスへ飛ぶクリック

- メニュー詳細の閲覧

- FAQの閲覧(スクロール)

などが、来院意欲の温度感を推測する材料になります。

6-4 EC:本命は推奨イベント、拡張計測は補助

ECは「購入」まで追うなら推奨イベント(ecommerce)が本命です。

ただし、拡張計測で

- 送客

- 検索

- 動画

などを補助的に見ることはできます。

ただしイベントが増えすぎるとノイズになりやすいので、設計が重要です。

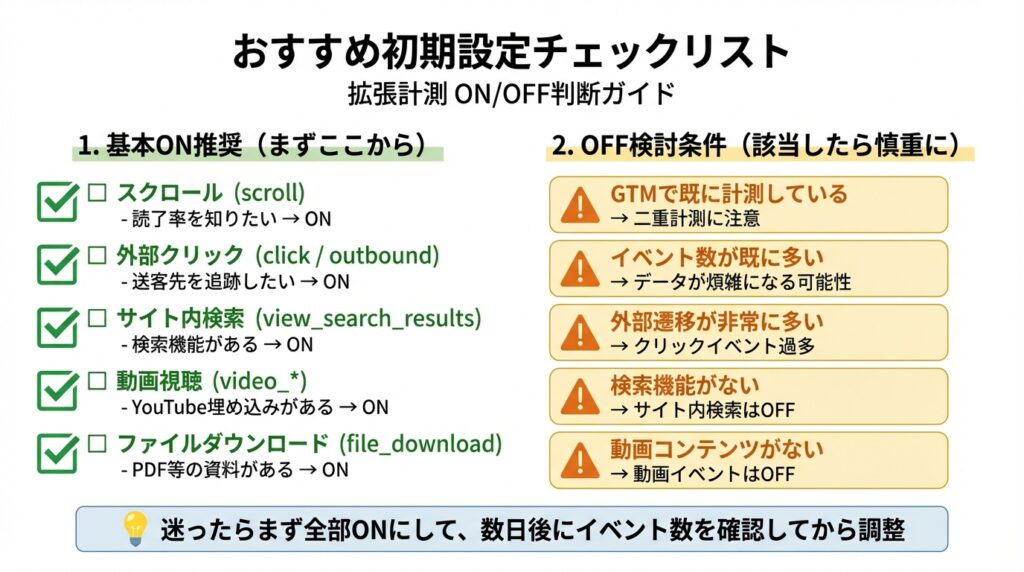

7 まず何をONにする?おすすめ初期設定(チェックリスト)

ここでは、実務で迷わないための「初期設定方針」を置いておきます。

7-1 基本セット(多くのブログ/小規模サイト向け)

- スクロール:ON

- 外部クリック:ON

- サイト内検索:検索機能があるならON

- DL:資料やPDFがあるならON

- 動画:YouTube埋め込みがあるならON

まずはこれで「読まれ方/送客/ニーズ/価値ある行動」が見えるようになります。

7-2 場合によってはOFF検討(トラブル回避)

以下に当てはまるなら、一部はOFFや設計変更を検討します。

- すでにGTMで高度なクリック計測をしていて 二重計測になる

- イベントが増えすぎて 分析が破綻する

- 外部クリックが多く、クリックが“成果”として誤解されやすい(レポートの読み間違いが起きる)

「取れること」と「使えること」は別なので、目的に合わせて整理するのがコツです。

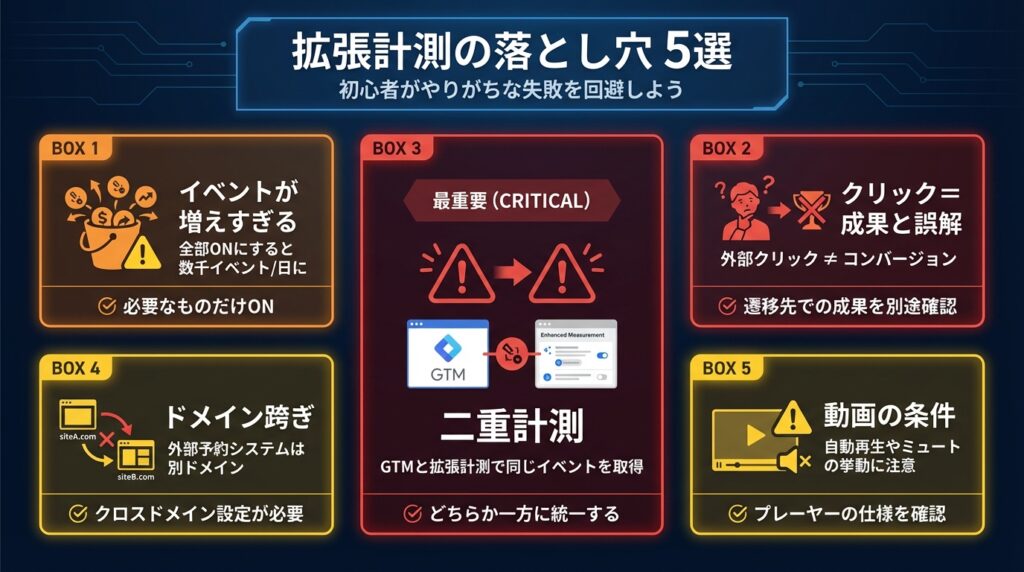

8 落とし穴(拡張計測あるある5選)

拡張計測でよく起こる失敗を先に潰しておきます。

1)イベントが増えすぎて、何を見ればいいか分からなくなる

→ 対策:見るイベントをKPI候補に絞る(全部見ない)

2)クリックを“成果”と勘違いして意思決定がズレる

→ クリックは「行動」であって「成果(CV)」とは限りません。

成果にしたいなら、CV定義(重要イベント)を別途作る必要があります。

3)拡張計測×GTMで二重計測になる

→ 対策:どっちで取るか方針を決める(基本は片方に寄せる)

4)外部遷移が多いサイトは、ドメイン跨ぎの設計も必要

→ 予約や購入が別ドメインなら、クリック計測だけで満足しない(成果まで追う設計が必要)

5)動画計測には条件がある

→ 例えばYouTube埋め込みなど条件が絡むので、詳細は動画回で整理すると理解が確実です。

9 最短で動作確認する方法(5分で確認)

設定したら「取れているか」を確認しましょう。

これをやらないと、いつまでも不安が残ります。

9-1 確認フロー(おすすめ)

- 自分のサイトで実際に操作する

- スクロールする

- 外部リンクをクリックする

- 検索する(検索機能があれば)

- PDFなどをDLする

- 動画を再生する - GA4でイベントが見えるか確認

- レポート → エンゲージメント → イベント

- 可能なら DebugView(デバッグ)も見る

ここでイベントが見えたら、「設定は動いている」と判断できます。

9-2 確認できたら次にやること

- 重要そうなイベントを3つだけ選ぶ(KPI候補)

- “成果”に近いもの(DL、予約遷移クリックなど)を仮で重要視する

- 次回以降で、イベント別に「どう読むか」を深掘りする

ChatGPT先生と学ぶ「拡張計測」ミニノック(理解チェック)

Q1:ブログで“読まれている記事”を見たい。まずONにするのは?

答え:スクロール(+可能なら動画や検索も)

PVだけでは「読んだか」が分からないため、スクロール計測が効きます。

Q2:GTMでクリック計測済み。拡張計測のクリックもONだと何が起きる?

答え:二重計測のリスクがある

同じクリックを2系統で送ってしまうと、イベントが増えて混乱しやすく、数字の信用が落ちます。

Q3:LPで予約ボタンが別ドメインに飛ぶ。拡張計測だけで十分?

答え:十分ではないことが多い

拡張計測で「クリック」は取れても、別ドメイン側の「予約完了」まで追えない場合があります。成果まで追うなら、ドメイン跨ぎの設計や、別側の計測整備が必要です。

まとめ(今日の結論)

- 拡張計測=データストリームのトグルで増やせる行動ログ

- 自動収集は土台、拡張計測は観察ポイントの追加

- まずはONで可視化 → 次に“意味のある指標”に整える

次回予告:まずは「スクロール計測」から使いこなす

次回は、拡張計測の中でも特に使いどころが多い スクロール計測を深掘りします。

- 「どこまで読まれたか」をどう解釈する?

- PVが多いのに成果が出ない記事は、スクロールで見抜ける?

- ブログ改善の“最初の一手”としてどう使う?

拡張計測は、ONにするだけで終わりではなく、“読める”ようになって初めて武器になります。次回で一気に実務に落とし込みましょう